Cuando me postulé como candidato al Consejo Regional, lo hice desde la convicción de que la política no debía ser un refugio laboral, sino una forma de canalizar el conocimiento, la preparación y la vocación de servicio hacia el bien común. No venía de una carrera política tradicional ni buscaba asegurar un ingreso estable. Me presenté porque creía —y aún creo— que la preparación académica, la experiencia docente y la formación internacional pueden ponerse al servicio de una mejor política: más ética, más conectada con la ciudadanía y más responsable. A diferencia de lo que ocurre comúnmente en la política chilena, mi motivación no era acceder a un cargo para vivir del Estado, sino aportar desde mi preparación.

He tenido la oportunidad de estudiar ciencias y sociología política en Europa, y en ese recorrido he observado modelos democráticos profundamente distintos al chileno. En países como Suecia, por ejemplo, la política no es una carrera de tiempo completo ni una vía para asegurar ingresos por décadas. Allá, quienes ejercen cargos públicos mantienen sus profesiones u oficios, participando en política de forma parcial, como una extensión natural de su compromiso ciudadano. Se trata de una política con vocación, no de una vía profesional permanente. En muchos países del norte de Europa, ser parte de la clase política no implica vivir desconectado del resto de la sociedad.

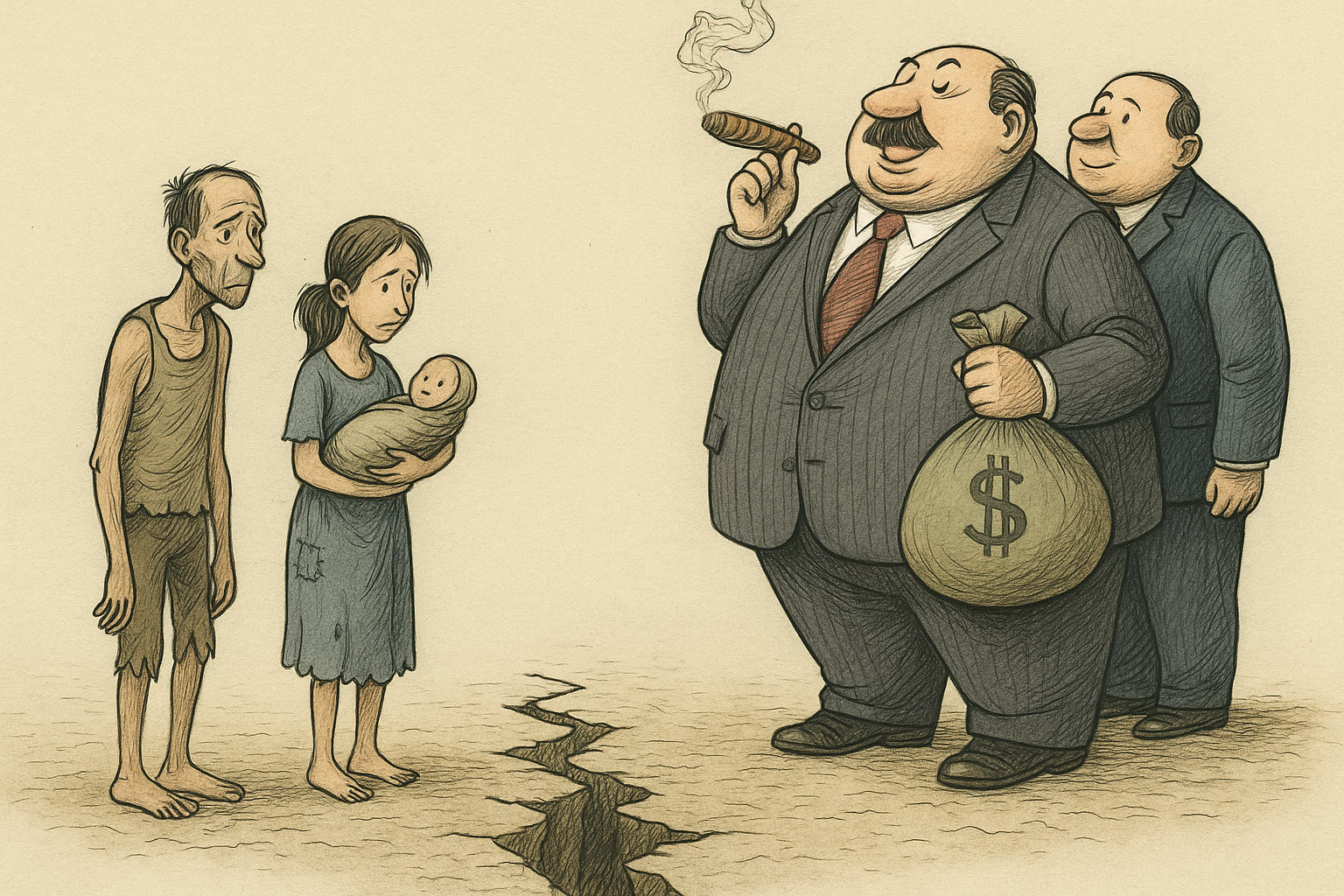

El contraste con Chile es evidente. Aquí, la política se ha convertido en una carrera profesional, con beneficios que no reflejan la realidad del país. Hoy, Chile es el segundo país del mundo donde más se les paga a los políticos, solo después de Israel. El sueldo de un diputado en Chile supera los ocho millones de pesos brutos mensuales, a lo que se suman asignaciones, pasajes, asesores y beneficios adicionales. Todo esto en un contexto donde más del 50% de los trabajadores gana menos de $600.000 al mes. ¿Cómo se justifica esa diferencia? ¿Qué sentido tiene un sistema de representación donde quienes legislan no conocen, ni comparten, ni experimentan las condiciones de vida de sus representados?

Cuando fui precandidato a la alcaldía de Concepción, expuse un dato que aún genera sorpresa: el alcalde de Concepción gana más que la alcaldesa de París. Sí, más que quien administra una de las capitales más influyentes del mundo, con un presupuesto y desafíos urbanos incomparables. Este no es solo un tema de proporciones, es un síntoma de una política mal entendida: en lugar de ser un servicio temporal y vocacional, se transforma en una vía para asegurar ingresos altos y estabilidad profesional a costa del Estado. ¿Cuántos estarían dispuestos a asumir un cargo si no tuviesen asegurado un sueldazo político?

La cuestión no es solo cuánto ganan los políticos, sino qué tan desconectados están de quienes los eligen. En su célebre conferencia La política como vocación, Max Weber advirtió los peligros de convertir la política en una profesión desvinculada del compromiso ético. Para él, quienes viven para la política son distintos de quienes viven de ella. La primera implica sacrificio, convicción y responsabilidad. La segunda, acomodo. En Chile, la segunda opción parece ser la norma, no la excepción.

Pierre Bourdieu, por su parte, explicó que la política funciona como un campo autónomo, donde quienes logran ingresar y mantenerse acumulan capital simbólico —como visibilidad, redes, discurso— y lo transforman en poder real. Así, muchos políticos no representan ideas ni sectores sociales, sino que simplemente se reproducen en el campo político. Delphine Dulong complementa esta idea señalando que el proceso de profesionalización de la política ha creado una élite desconectada, cuya principal habilidad es mantenerse dentro del aparato estatal, no necesariamente entregar resultados concretos.

A este diagnóstico se suma Norberto Bobbio, quien advirtió que sin mecanismos de control ciudadano y sin vocación de servicio, las democracias representativas derivan en estructuras autorreferenciales. La crisis de representación que vivimos hoy en Chile no es casual: es la consecuencia lógica de un sistema que premia la permanencia, no el mérito; que remunera generosamente, pero exige poco; que tolera la ineficiencia, pero castiga la independencia.

Y aquí está el punto central de esta reflexión: no se trata solo de sueldos elevados. Se trata de la desconexión entre la clase política chilena y la sociedad real. Se trata de alcaldes y parlamentarios que no rinden cuentas, que se reeligen sin resultados, y que viven la política como una carrera personal y no como un deber ciudadano. Se trata de un sistema que excluye a quienes tienen preparación real, visión crítica o trayectoria profesional, pero que no pertenecen al “circuito” político tradicional.

¿Cuánto ganan los diputados en Chile? Mucho. ¿Qué se les exige a cambio? Muy poco. ¿Y si bajáramos el sueldo a los políticos? Tal vez entonces podríamos responder con mayor claridad quién está ahí por vocación y quién simplemente porque encontró en el Estado un modo de vida seguro.

La política no debería ser el camino más rápido hacia la estabilidad económica, sino uno de los caminos más exigentes hacia la transformación social. Tal vez el mejor filtro para saber quién tiene vocación no es una prueba, ni una elección interna, ni un padrino político. Tal vez el mejor filtro sea este: ¿seguirías postulando si no te pagaran un sueldazo por hacerlo?