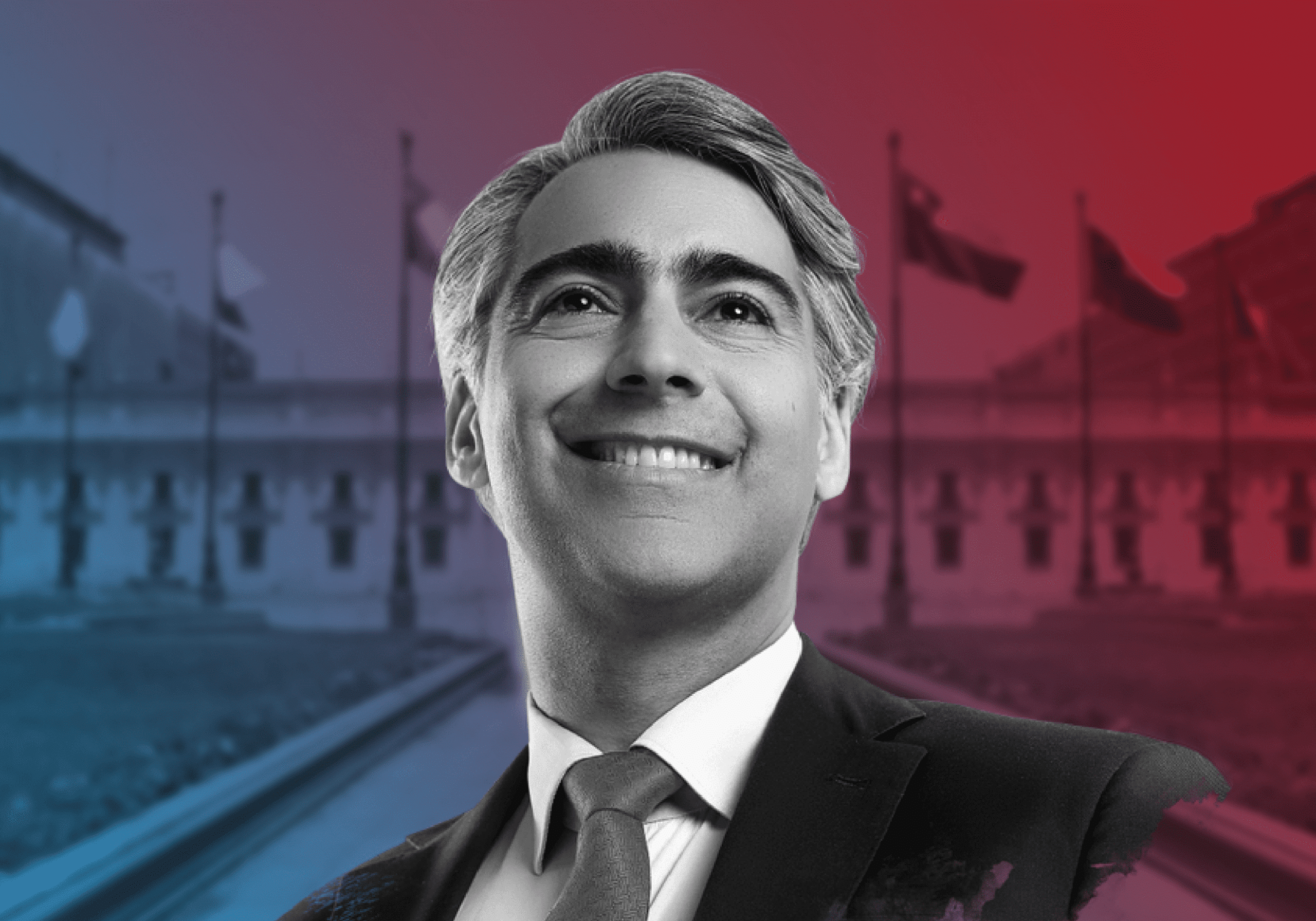

Conocí a Marco Enríquez-Ominami en 2015, cuando trabajaba en el Colegio Francés de Vitacura. Por esos días, MEO vivía su apogeo político: encabezaba encuestas y era, para muchos, el rostro más prometedor de la centroizquierda chilena. Lo vi varias veces en actividades organizadas por el colegio y asistí a un par de conferencias donde su verbo fácil y su estilo desenvuelto cautivaban a más de algún asistente. Era evidente que tenía carisma y una visión política ambiciosa. También era evidente que él lo sabía.

A pesar de no militar en su movimiento, mantuvimos el contacto. Recuerdo especialmente que, durante mis años de estudios en París, me escribió para juntarnos. Yo recién había terminado mi máster en la Sorbona y me reuní con él en la Plaza de la República; fui con mi pareja, hoy mi esposa. No fue casualidad: él pidió vernos. Se mostró muy cortés. Fuimos a cenar al famoso canal Saint-Martin y, cuando quisimos pagar nuestra parte, muy amablemente insistió en invitarnos. Conversamos largamente: hablamos de política, de Francia, de Chile. Me impresionó su nivel de francés, su bagaje cultural y su capacidad de análisis. Parecía un político cosmopolita, moderno, alguien que entendía que la política también es narrativa.

Mientras caminábamos por la capital gala, comentó: «En París me siento libre, nadie me conoce». Mi pareja, que entonces no sabía quién era, me miró intrigada y le expliqué: «Marco es un político conocido en Chile. Se ha postulado dos veces a la presidencia». Más adelante, me pidió ayuda para conseguir un departamento para su hija, que iba a estudiar a París. Gracias a una amiga cuya familia francesa tenía propiedades en la ciudad, logré conseguirle un departamento justo en la misma Plaza de la República.

Hasta ahí, todo bien. Pero cuando regresé a mi tierra, la relación se quebró. Marco visitó Concepción para reunirse con el alcalde de San Pedro de la Paz. Yo, junto a otro colega, le habíamos organizado una serie de actividades con organizaciones locales. Grande fue mi sorpresa cuando, en pleno municipio, MEO preguntó en voz alta al alcalde: «¿Y a estos jovencitos los conoces?», refiriéndose a nosotros. Nos trató con desdén, desconociendo todo el trabajo que habíamos hecho. Más temprano, ese mismo día, había dejado plantada a una junta de vecinos que lo esperaba con un almuerzo preparado con esmero.

Esa actitud marcó mi ruptura definitiva con el personaje. ¿Qué había pasado con aquel político cercano, locuaz, incluso agradecido en París? ¿Cuál era el verdadero MEO? Para intentar comprender esa transformación —o quizás esa revelación— es útil mirar la sociología política.

Max Weber, en su tipología del liderazgo, distingue entre tres formas de legitimidad: la tradicional, la legal-racional y la carismática. MEO ha intentado cimentar su figura en esta última. Hijo del ícono revolucionario Miguel Enríquez y criado en círculos intelectuales, ha construido una imagen de “heredero natural” de una causa histórica. Pero el carisma, dice Weber, debe ser validado continuamente por la comunidad. No basta con tener el apellido ni con hablar bien. Cuando el líder se desconecta del pueblo y se vuelve inaccesible, el carisma se desvanece. En ese vacío, solo queda el artificio.

Pierre Bourdieu aporta otra clave: el concepto de capital simbólico. MEO ha acumulado capital cultural —idiomas, redes internacionales, títulos académicos— y lo ha transformado en capital político. Pero ese capital necesita ser constantemente legitimado por el campo en el que se inserta, en su caso, el campo político chileno. Y ahí ha fallado. Su falta de arraigo en las bases, su distancia de los territorios y su actitud altiva han erosionado su legitimidad. Como diría Bourdieu, su habitus no sintoniza con el de las clases populares ni con los liderazgos emergentes del sur, de regiones, de base.

Michael Mann, por su parte, nos recuerda que el poder no es un bloque homogéneo, sino una red de estructuras interdependientes: ideológicas, económicas, militares y políticas. MEO ha pretendido influir en todas, sin consolidarse en ninguna. Ha saltado entre campañas presidenciales, documentales políticos, fundaciones internacionales y apariciones mediáticas, como quien acumula roles sin enraizarse en ninguno. Ha hecho de la política un negocio de votos más que una vocación de servicio.

Hoy, cuando miro hacia atrás, comprendo que mi desencanto no es solo con una persona, sino con una forma de hacer política: aquella basada en símbolos heredados, egos inflados y redes utilitarias. Una política sin calle, sin humildad, sin compromiso real. En Marco vi por un momento una posibilidad, pero la realidad me mostró otra cosa: un político más preocupado de su propio relato que de cambiar el de Chile.

Por eso, hoy, mi apoyo es para Jeannette Jara. Porque representa todo lo opuesto a MEO: mérito propio, legitimidad social, trayectoria construida con esfuerzo, sin pitutos ni redes de privilegio. Una mujer que, a diferencia de Marco, conoce la calle, ha trabajado desde abajo y entiende que la política se construye con otros, no desde el ego ni desde la vitrina. Me preocupa que MEO, con otra candidatura testimonial, le quite votos en primera vuelta. No tiene opciones reales de pasar al balotaje, pero sí puede debilitar una candidatura que representa una esperanza para quienes creemos en un progresismo con arraigo, con trabajo y con humildad. Para Marco, da la impresión de que las elecciones son un ejercicio de protagonismo, una vitrina más que una vocación de servicio.

En tiempos donde se exige cercanía, coherencia y compromiso sostenido, figuras como MEO parecen cada vez más anacrónicas. No basta con ser hijo de una historia: hay que escribir la propia, con humildad, con otros y desde abajo. Y eso, hasta ahora, él no ha sabido —o no ha querido— hacer.