La reforma previsional de 2025 en Chile introduce cambios relevantes, pero mantiene intacto el principio de capitalización individual. A pesar de incluir un Seguro Social y aumentar la cotización del empleador, el sistema sigue dependiendo de la administración privada, sin dar paso a un modelo solidario. Este artículo analiza los alcances de la reforma y la compara con sistemas europeos, en particular el francés, donde la solidaridad intergeneracional sigue siendo un pilar fundamental.

Los cambios en la reforma: avances y limitaciones

Uno de los principales cambios de la reforma es el incremento de la cotización en un 6% a cargo del empleador, aplicado de forma gradual en 11 años. Sin embargo, su impacto inmediato es limitado, ya que la mayor parte de los fondos sigue bajo la lógica de capitalización individual. De ese 6%, el 4,5% se destina a cuentas individuales, y solo el 4% al nuevo Seguro Social, que se distribuye en:

- 2,5% para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y compensaciones a mujeres.

- 1,5% para el Beneficio por Año Cotizado, un mecanismo transitorio para mejorar las pensiones actuales.

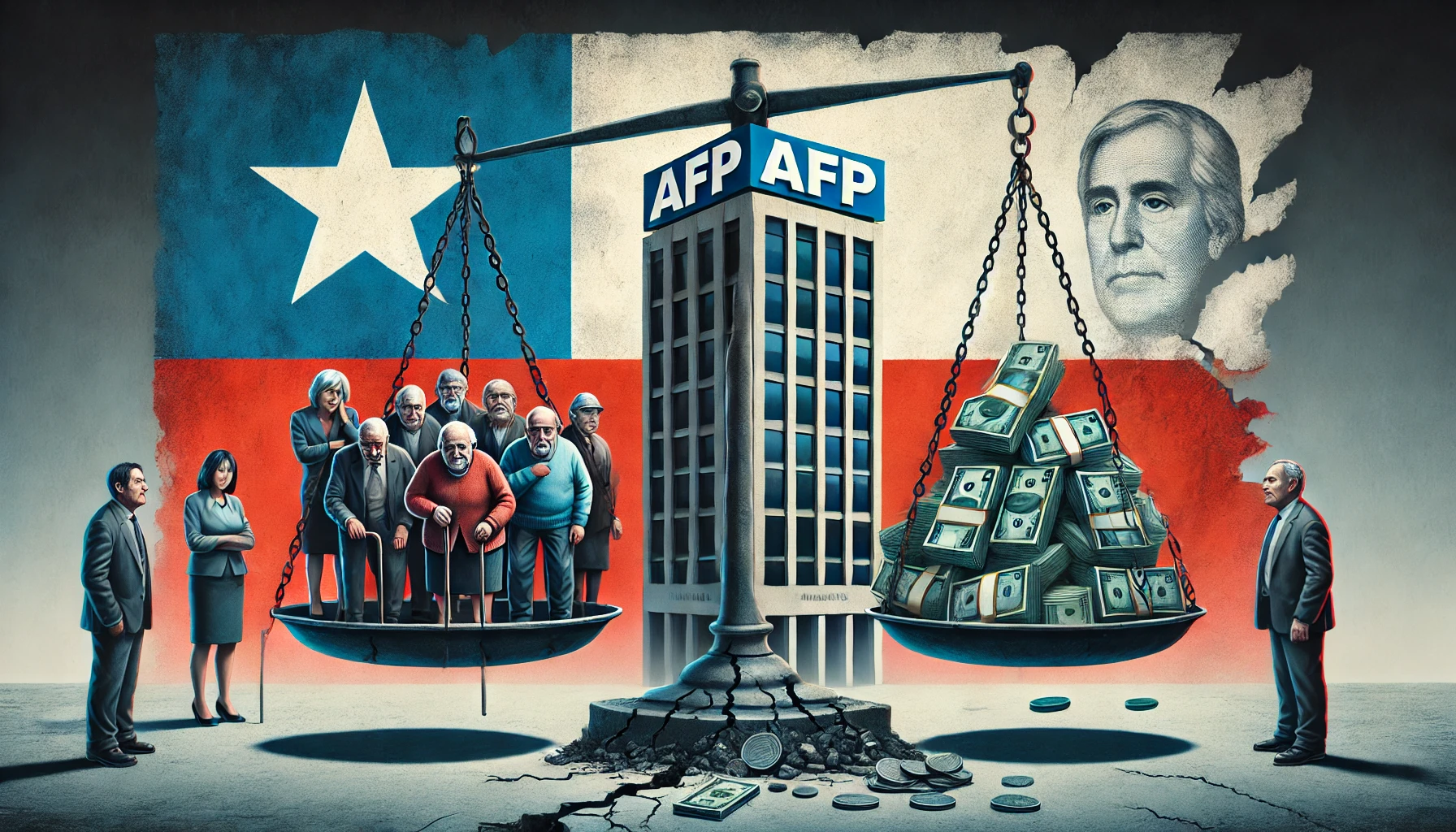

Otro cambio es el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 y el establecimiento de un beneficio adicional del 11% para mujeres. Aunque estas medidas representan avances, no modifican la esencia del sistema, que sigue dependiendo de la rentabilidad financiera. A pesar de introducir mayor regulación para la competencia en la administración de fondos, las AFP continúan operando y captando recursos previsionales, consolidando así su influencia en el sistema.

El mito del fracaso del sistema de reparto y la experiencia de Francia

Desde los sectores políticos que defienden la capitalización individual, se ha argumentado que los sistemas de reparto han fracasado. Sin embargo, la evidencia en países como Francia demuestra lo contrario. A pesar de los desafíos demográficos, el sistema de reparto francés ha demostrado ser sostenible mediante ajustes graduales en la edad de jubilación y tasas de cotización.

Piketty (2013) señala que los sistemas de seguridad social pueden garantizar estabilidad si se diseñan con mecanismos redistributivos adecuados. En Francia, la edad de jubilación se elevó de 62 a 64 años, pero sin recurrir a la privatización del sistema previsional.

Rosanvallon (2011) plantea que la seguridad social no es solo un mecanismo financiero, sino un elemento clave para la cohesión social. En Francia, los intentos neoliberales de privatizar el sistema previsional han sido resistidos mediante movilización social y reformas progresivas que han permitido mantener la solidaridad intergeneracional.

Otros países europeos han desarrollado modelos mixtos que combinan reparto y capitalización colectiva. En Suecia, el sistema de cuentas nocionales permite un equilibrio entre sostenibilidad y solidaridad. En Dinamarca y Países Bajos, la combinación de fondos colectivos y un esquema de reparto ha garantizado mejores tasas de reemplazo sin comprometer la estabilidad fiscal.

En Alemania y España, las reformas han incrementado la edad de jubilación, pero sin privatizar las pensiones. Estos casos demuestran que es posible mantener sistemas sostenibles sin depender de la especulación financiera, garantizando pensiones más dignas.

En este contexto, la reforma chilena representa una oportunidad perdida para avanzar hacia un modelo más justo. Si bien introduce elementos solidarios, no modifica la base estructural del sistema, que sigue priorizando la acumulación individual sobre la redistribución de recursos.

Desde una perspectiva teórica, Piketty, Rosanvallon y Amable han demostrado que los sistemas de seguridad social deben basarse en principios de solidaridad y redistribución para garantizar su sostenibilidad. La experiencia internacional sugiere que es posible desarrollar modelos más equitativos sin comprometer la viabilidad fiscal.

En este sentido, la reforma de 2025 en Chile es un avance parcial que deja intactas las bases de un modelo que ha generado desigualdad y bajas pensiones. La insistencia en la capitalización individual no responde a un imperativo técnico, sino a decisiones políticas que han favorecido a las administradoras de fondos de pensiones.

El debate sobre el futuro del sistema de pensiones en Chile no puede cerrarse con esta reforma. La evidencia demuestra que los sistemas de reparto pueden ser sostenibles con ajustes progresivos y que la capitalización individual no es la única opción viable. Para garantizar pensiones dignas, es necesario profundizar el componente solidario, limitar el rol de las AFP y avanzar hacia un esquema donde el Estado tenga un papel más activo en la seguridad social.